一、粟特人的服饰

粟特人属剪发型民族。《魏书·西域传》记“康国丈夫剪发”,慧 超《往五天竺国传》亦云“此中胡国并剪发”。按波斯发型为剪发齐 项,粟特人大约也是如此,《康国传》记其女子盘髻,然品治肯特壁画中少女发型则为梳五辫,左右各二,脑后一,则妇人的盘髻也是由辫子盘梳而成且面蒙黑巾。康国人还有以发油美发的习俗,杜环《经行记》记粟特人“以香油涂发”。

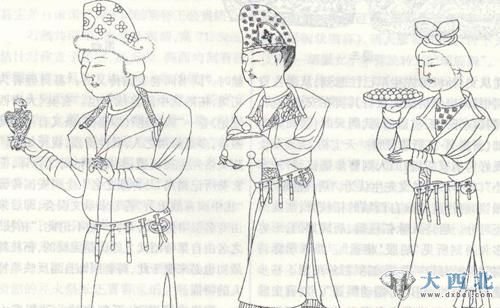

粟特人一般穿白衣,慧琳《一切经音义》卷21记曰:“西域俗人 皆著白色衣”,玄奘亦曰“吉乃素服,凶则皂衣。”黑色乃丧服的颜色,忌服用。由于粟特人重商逐利,不存在服色等级的差别,其余花色亦各凭所好,所谓“素衣”,未必是全白,而是多夹用绿花,一般戴尖顶虚帽,大约是古塞人遗俗,有的帽子还有前檐;曰卷檐虚帽,便于遮阳远视,宜于长途旅行。其服装以窄袖紧身为特征,讲究突出身体线条,玄奘记其人“裳眼褊急”,刘正言诗云“胡衫双袖小”,就是这一特征的显现。粟特人的腰带特别讲究,有所谓万钉宝钿金带,即在革带上装饰以各种珠宝,上佩刀剑,品治肯特壁画对此有生动描绘,下穿长筒革靴,便于跋涉风沙,舞伎则穿锦软靴,刘正言诗云“弄脚缤纷锦靴软”,此外还有软式拖鞋,粟特人在家似乎更喜欢穿这种鞋。

二、粟特人的饮食

粟特人以麦面和羊肉为主食,慧琳《一切经音义》云:“胡食 者,即铧锣、烧饼、胡饼、搭纳等事。”铧锣,即油焖大米饭,今名抓饭,是一种大米加羊肉、葡萄干混合制成的油焖饭。现在的抓饭必 须放胡萝、和洋葱,其时洋葱已栽培,但胡萝卜、尚未传来,与今抓饭略有不同。烧饼即今日维吾尔族食用的馕。胡饼则上加胡麻,反似今日的北京烧饼。元耶律楚材至河中还吃到鸡舌宴,可知粟特人已知养鸡以供食用。葡萄酒是常备的佐餐饮料,盛在一种特殊的碗形酒器叵罗中,以金、银、铜等各种不同质料制成,岑参诗中有“交河美酒金叵罗”之语,所指就是这种酒器。

三、粟特人的习俗

粟特人“父子计利”,因之不存在大家族制度,而盛行父系小家 庭制度。这种家庭的特征是一方面非常重视父系家世,穆格山文 书中的粟特人皆冠以某某是某某的儿子,父名至关重要,祖父以上 就不计了。另一方面,男子成年后就须脱离家庭,自去经商谋生, 孩子一降生就进行经商教育,至“男年五岁,则令学书,少解,则遣学贾, 以得利多为善”。及成了更须独立生活。“丈夫年二十,去旁国,利所在,无不至”。开始与父母、兄弟别离分居,兄弟之间如发生利益纠纷,不耻诉于宫府。兄弟、邻居之间财产分得清清楚楚,但粟特式的“小家庭”只是相对于数代同堂、兄弟分居的大家庭而言,规模并不算小,这是因为其婚姻乃建立在多妻制的基础上,粟特人的正妻多为同族联姻,如康阿义屈达干夫人石氏、安菩夫人康氏、米继芬夫人米氏,康、安、米、石皆为粟特姓氏,但也有异族通婚者,如安禄山生父本姓康,养父姓安,母为突厥阿史德氏,亦属异族豪宗大姓。正妻地位很高,可以与丈夫并坐胡床见客,法律上不但允许夫休妻,而且允许妻弃夫,拥有再嫁的权利。由于粟特人多去远地经商,其性生活不可能为一夫一妻制束缚得很紧。因此,还另有侍妾、姘头,这些次妻皆为外族,有的还具奴隶身份。“妇言是用,男子居下”,无非反映正妻尚拥有一定的发言权,而且在交际场合男性推崇妇女以为骑士风度而已。

粟特的历法直接继承波斯的影响,实行袄教历,这种历法分全 年为365天,12月,每月一律30天,余5天搁置,一年差6小时,4年差1天,因此,每4年岁首提前1天,故我国史料对粟特岁首记 载不一,杜环《经行记》云“其俗汉五月为岁首”,韦节《西蕃记》说“以六月一日为岁首”,《新唐书·康国传》则云:“以十二月为岁首”。记载差异正是由于岁首推移的结果,七曜制的发明则乃粟特历法的重要特点,七曜指日、月、火星、水星、木星、金星、土星,合为一个周期,又称星期,至今仍在通行。

粟特人的节庆,依蔡鸿生研究,主要有三,即岁首节、葡萄酒节、乞寒泼水节。岁首节即年节,韦节《西蕃记》记此节连续庆祝七天,举行赛马及射箭游戏,射中者可为一日王,显示了金钱崇拜的力量。粟特人有陈宝斗富的习俗,每次聚会时,在做的所有的人都把身边所带的宝物拿出来,相互斗宝。宝物多者,戴帽居于座上,其余以财物的多少分列。这同明代徽商以资财多少选祭酒,定座次的风俗完全一致,反映了重商民族的本质特色,推测似乎也是在岁首节举行的。岁首节还例行祭祖仪式,“国立祖庙,以六月祭之”。民家大概也仿行之。年节又是求天儿骸骨节,这是个同袄教有关的宗教节日,粟特“俗事天神,崇敬甚重,云神儿七日死,失骸骨,事神之人,每至其月,俱著黑叠衣(黑色棉衣),徒跣,抚胸号泣,涕泪横流,丈夫、妇人三五百人散在草野,求儿骸骨,七日便止”。这位失骸骨的天儿就是多尼·耽末子,起源于古巴比伦时代,对于他的祈求反映了对作物生长枯而复生的复荣愿望,传至粟特,天儿演变为西耶乌什的英雄传说,这位英雄在安国建立捕喝城之后惨遭杀害,因于岁首凌晨举行野祭,胡男胡女赴郊外寻找天儿骸骨,既是郊游,又是对大地回春的祷祝。

乞寒泼水节为十月三十日,原为波斯节日,相传波斯萨珊王朝卑路斯(459—483)在位时期出现苦旱,幸得国王相救,因之每到此日,便以水相泼为戏。 “乞寒,奉西国外康国之乐。其乐器有大鼓、小鼓、琵琶、箜篌、笛,其乐大抵以十一月,裸露形体,浇灌衢路,鼓舞跳跃以乞寒也。”这一节日对塔里木绿洲诸国影响甚巨。又有葡萄酒节,据阿里·比丘尔云五月十八日乃是里巴巴花拉节,又作巴米花拉节,意即饮纯葡萄浆,二十六日卡林花拉节,意为品圣葡萄,此节一直延续至八月九日,后来演变为清代维吾尔人的收获节。

四、粟特人的宗教信仰

粟特人的宗教信仰呈现多元文化色彩,主要有袄教、佛教、摩尼教,后来还皈依了伊斯兰教。

佛教在贵霜王朝时代曾为中亚地区的主体信仰,后来随着萨珊王朝政治影响的扩大和袄教的复兴,虽有所衰落,但仍存在一定势力。其国“俗奉佛”,“颇有佛法”,有史料记米国遭受西突厥肆叶护可汗侵扰,毁佛伽蓝,掠去大量金宝,安国佛教寺院规模宏大,佛像饰以金宝,大食攻入沛肯城,毁所供银质佛像,重达4000迪勒木,在佛眼中挖出鸽蛋大小的珍珠两颗,可见粟特人中佛教信徒依然不少。

粟特人具有很高的文化水平,绘画、音乐、舞蹈都非常发达。张彦远《历代名画 记》盛赞北齐粟特画家曹仲达的“湿衣贴体”的画风,这种画风在品治肯特的大幅宏伟壁画中充分显示出来。在音乐方面,康国乐、安国乐皆名闻天下,粟特琵琶高手曹婆罗门、曹僧奴、曹明达祖孙三代皆擅绝技,历仕西魏、北齐、隋三朝,皆大红大紫,其中曹明达还为北齐主封为郡王。著名歌手何满子誉满京师,元稹诗云“何满能歌声婉转,天宝年中世称罕”,曹刚善于右手琵琶,人谓其运拨“若风雨”,康昆仑更是号称弹琵琶“长安第一手”,歌手米嘉荣歌声凄楚动人,刘禹锡诗云:“三朝供奉米嘉荣,能变新声作旧声”,又云“唱得凉州意外声,故人唯数米嘉荣”。音乐理论家何妥曾为隋朝正音律,出任国子监祭酒。在舞蹈方面康国粟特善胡旋舞,石国粟特善柘枝舞,胡旋舞以旋转快速,动作刚劲著称,柘枝舞则胡帽银带,帽上饰金钤,舞时佧转有声。又有胡腾舞、反手叉腰,首足如弓,倏然腾起,而又颇作醉态,李端《胡腾儿》诗曰:“扬眉动目踏花毡,红汗交流珠帽偏,醉却东倾又西倒,双靴柔弱满灯前,环行急蹴皆应节,反手叉腰如却月。”有人认为我国武术中的醉拳就承袭了胡腾舞的某些动作。壁画中还绘有二人对弈图,所弈者乃是源出波斯的国际象棋。我国象棋与此同源,可见这一棋类也是以粟特人为媒介传入的。