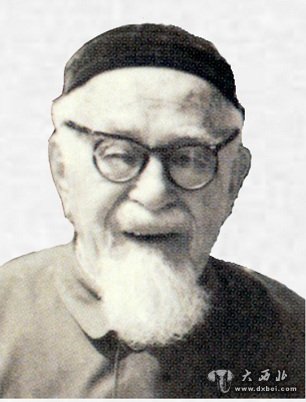

包尔汉,曾留学苏联,新疆学院(今新疆大学)教授,蜚声全疆的学者。他是国民党时期新疆的最后一任省主席,也是建国后新疆第一任省主席。被美誉为新疆九·二五起义“和平三星”(其他两星为张凤仪、党必刚)之一。 盛世才执政时期,对包尔汉的才学非常妒忌。

1938年,盛世才曾以“帝国主义走狗”、“里通外国”等莫须有的罪名把包尔汉投入迪化第二监狱达4年之久。 在狱中,包尔汉被实施各种酷刑,审讯人员让他跪在像刀子一样的碎砖头堆上,高高举起双手,连续几个昼夜,不眠不食,使包尔汉昏死过去两次,但即使这样,也没有使包尔汉招供。大家知道,包尔汉是一个爱国者,也是一位反法西斯的坚强战士,他在塔城,曾揭露德国特务伊什米特,并把他交给苏联;在阿勒泰,他曾与日本走狗马赫英打过仗……

1940年春,在第二监狱,特务们榨不出包尔汉什么油水,就用麻袋把他头蒙住,令他化名为王福,把他转入迪化第四监狱一所破庙里,由狱卒独自看管,不再审讯。 第四监狱独门独院,破烂不堪,但能见到阳光。看管较以前松多了,伙食也有所改善。包尔汉不知此举是吉是凶。 一天,公安处科长刘秉德送来一批维、汉、俄、德文资料,还有一本《三民主义》,叫他限时翻译,包尔汉这才恍然大悟,原来他们是“废物利用”.包尔汉将计就计,允诺了这个任务,利用提供的笔墨纸张和较安静的环境,拾起搁置很久的词典编纂工作。 一天,包尔汉在提水时遇见一个身高1.8米以上的“工犯”(干杂活的犯人),两人在井台邂逅,那“工犯”络腮胡已覆盖全脸,只露出两只炯炯有神的眼睛。当他和包尔汉的目光相遇时,两人都不约而同地把目光瞄向对方,但谁也没认出谁,谁也没有说话,那“工犯”只是默默地为包尔汉汲了一桶水,放在井台上扬长而去。 未久,刘秉德告诉包尔汉:“我看你整天伏案很辛苦,准备给你派个帮手,免得你一个人寂寞……”包尔汉心想:他这是黄鼠狼给鸡拜年,没安好心,显然是对我不放心,派人监视。 包尔汉打定主意:不论处于何种恶劣环境、何种监视和干扰,只要一息尚存,一定要完成《维汉俄词典》的编纂工作,为新疆人民做点好事,为子孙后代留点纪念。至于刘秉德派什么人来,也就无所谓。 当刘秉德把一个工犯带到包尔汉面前时,包尔汉愣住了。那个工犯不是别人,正是打水时不期而遇的那个大个子,两人互通姓名,包尔汉才知道这个“工犯”是曾在盛世才手下任过副师长的张凤仪。 张凤仪,辽宁人,青年时投军,在东北军军校毕业后,历任连、营、团长。

1931年,新婚未久,适逢“九一八”事变爆发,为了保家卫国,他毅然舍下新婚妻子,参加马占山的部队抗击日寇。由于敌我力量悬殊,离开东北,1933年,经苏联西伯利亚辗转来到新疆,在盛世才属下先后任团长、喀什警备司令等职,后以莫须有罪名被捕入狱。 张凤仪也早闻包尔汉的大名,但两人未曾谋面,加上包尔汉现在化名为王福,两个人竟像陌生人一样。张凤仪也万未料到,同狱难友。竟是蜚声全疆的学者--包尔汉。 包尔汉对张凤仪久慕其名,对他的历史略知一二,知道他是蒙冤受屈的爱国者,对他的戒备和防范自然也就解除了。不过片刻,两人就露出了“庐山真面目”.信任的闸门一经打开,两人就感情热烈地交谈起来。他们谈新疆历史,谈当前盛世才的暴政,谈共产党的民主和出狱打算……彼此都相见恨晚! 刘秉德的戏言,居然变成现实。在狱中的张凤仪的确成了包尔汉编纂词典名符其实的得力助手。因为,张幼年就读私塾多年,汉文功底扎实,尤其是古典诗词、文言文比包尔汉精通,包尔汉在编纂词典过程中,每遇疑难,必虚心求教,而张也尽其所知合盘托出。在狱中,他们相互切磋,相得益彰,使维汉俄词典编纂得以顺利进行。后人不知,包尔汉这部传世之作--维汉俄词典工具书,还凝聚着一个汉族武夫的心血! 在编纂工作上,张凤仪不仅是包尔汉的助手,在生活上也给他诸多照顾。狱内一切大小杂事,如打扫卫生、清扫粪便、提水打饭等勤务,张凤仪统统包揽,让包尔汉集中精力和时间编纂词典。 包尔汉被捕入狱后,他的父母、妻子被盛世才视为“叛逆家属”流放到哈巴河,迪化就他孑然一身,很少有人探监,在盛统治下,更无人敢去给他送衣物。那时,张凤仪的妻子在迪化被服厂做零工,她省吃俭用,常做点可口饭菜送给狱中的丈夫。每遇到此,张都与包分享。张夫人还利用工作之余,特意给包尔汉做了几件换洗袷袢。他俩在同一铁窗下,同甘共苦,结成了生死患难兄弟。

1941年包尔汉出狱后,基本完成《维汉俄词典》初稿,并于1950年由新疆人民出版社正式出版,深受读者青睐。 由于包尔汉在狱中与张凤仪有这段传奇历史,1949年初,原新疆省保安副司令党必刚调离时,包就力荐张任保安副司令。两人在工作中配合默契,与叶成、马吉祥等顽固分子进行坚决斗争,为促进新疆和平起义作出了贡献。