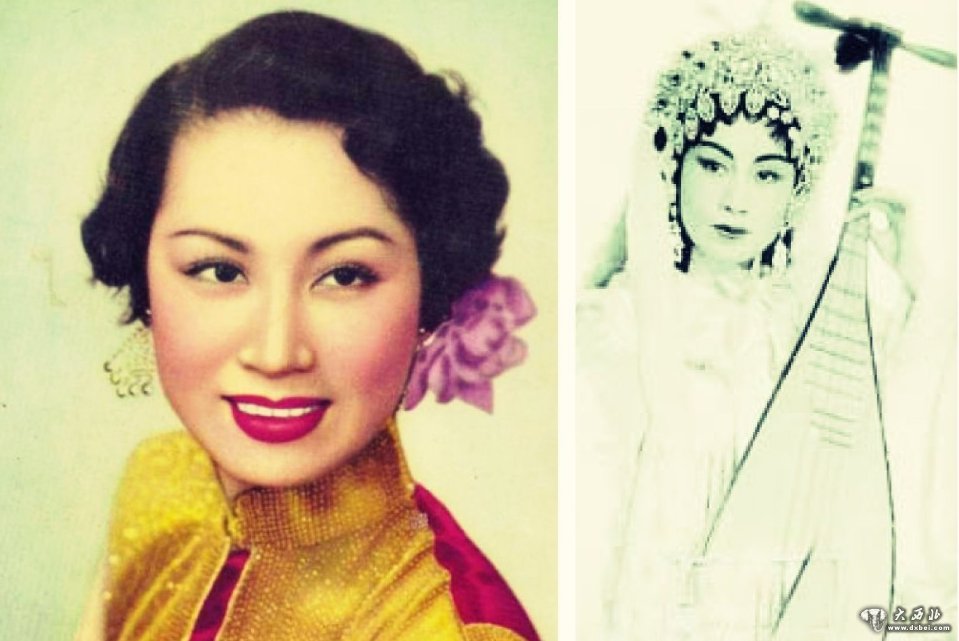

红线女与马师曾

粤剧大师红线女,在12月8日晚八时四十分,离开了热爱她的观众。广东人民都怀念着她。

12岁拜何芙莲为师,艺名“小燕红”

红线女原名邝健廉,原籍广东开平单水口泮村,1924年出生于广州黄沙。黄沙有一家中药铺,老板是邝亦渔,本来已有一妻一妾,养了一男三女,却又看中女姐的母亲,于是,才有了四女邝健廉(邝亦渔在1955年12月回广州养老,3年后病逝于省人民医院)。

抗日战争时,日本人始终没有进入澳门,女姐一家就到澳门生活。父亲改行经营小酒庄,女姐在教忠小学读了两年,就辍学去“做大戏”.外祖父声架南(谭杰南)是驰名东南亚的武生,与粤剧明星梁醒波的父亲,都是当时享有盛名的武生。母亲有个同父异母的胞弟叫靓少佳,历任人寿年、胜寿年等省港大班的正印小武,在省、港、澳,以及美国和东南亚均享有盛誉。有这样的熏陶,女姐很快迷上了粤剧,她六岁就跟舅父靓少佳到戏院,躲在侧幕看戏,边看边模仿。八九岁时,跟留声机学唱粤曲。父亲招待客人时,被叫出来演唱,得到客人的夸奖和父亲奖励的二毫硬币。况且,父亲的“大婆”在西关已被人称为“老虎乸”,她干脆跑到舅父靓少佳家中生活,多年后女姐回忆:“在戏班里,我什么也不懂,什么叫‘企栋',什么叫’花开门‘,什么叫’反猪肠‘,舅父和他的徒弟对我总是谆谆善诱,诲而不倦。”

靓少佳六岁练功,十二岁上台,二十岁称雄剧坛,唱、念、做、打样样出色,那年在广州演《罗通扫北》,他唱一段“梆黄”,嗓门嘹亮,然后飞身跳上两米的高台,与另一大将打“北派”,再从高台带着坐椅飞身而下,仍然坐在椅子上。靓少佳那时与原籍开平的华侨少女何芙莲共同生活,女姐12岁那年拜何为师,改名为“小燕红”.

何芙莲对女姐讲的话既通俗又有深意,如说“做人要拿得起放得下,冤冤相报何时了。你将来长大成人,千万要记住这一条。否则,你一生都会被烦恼缠着。”

清朝时许多粤剧班子都坐红船流动乡间演出,以后也把粤剧团体称为红船。有人说,红色代表吉祥,取平安吉祥之意。红船宽数丈,长十余丈,单层,一对船并排走,一曰“天艇”,一曰“地艇”,前者摆上16个戏箱,再是两行卧铺位,每行五格的上下铺,铺间的行人道叫“沙街”,而船两侧的行人道叫“介辣”.地艇陈设也差不多,只是后面的铺位没有柜台而已。“红船”多是在广州河南尾做的,抗战时期,省港戏院日多,交通也通畅不少,红船才慢慢消失。

靓少佳与何芙莲,成了她两个师傅。每天早上,五点,女姐就要起床,“工车何四上”地由低向高地叫唤,练嗓子一直到七点,才去伺候师傅倒水洗脸、冲茶……

随后练功,扎马、拗腰、劈一字、走倘步、起小跳,一直练到午饭。下午,要练声,靓少佳感到她声音有一股引人的魅力,清越亮丽、高亢入云。她只记得,舅父说过:“做戏最紧要是把’声‘,所谓声、色、艺俱全,声放首位。你有天赋,会成为歌唱家的。”师傅还说:“千祈米用’上架刀‘(即胸部发力),会伤气、吐血。”经几年磨炼,女姐终于掌握叮板、韵、腔、跳瘩、抖气、梆黄,以及开步、企位、走位、关目、做手、身段、水袖等。

每天晚上,女姐上台表演,就实践白天所学的技艺。舅父是红裤子出身,称为“排场专家”,什么“书房会”“抢子”“激女”“回窑”“写分书”“杀妻”……简直数不胜数,女姐都一一学会了,登台就应付自如。

15岁的她做上了正印花旦。人家只能一级一级向上升,六帮、四帮、三帮、二帮地上,如小飞红、任冰儿等,做了一辈子戏,最后才是二帮花旦。

马师曾聘回“二帮花旦”红线女

抗战时期,靓少凤组织一个剧团,到湛江公演。当时粤剧界有“四大名家”--薛觉先、千里驹、廖侠怀和马师曾。在这里,女姐见到了马师曾,他是香港沦陷之前来到这里的。

马师曾出生于1901年,广东顺德人。父亲马公权曾任驻美驻日的大使馆参赞,是书香世家子弟。母亲王文煜是东莞人,曾任文德路小学校长。马师曾排行老大,同行也叫他马老大,下面还有四个弟妹(弟师贽、师奭、师洵、妹师妙)。马师曾自小饱读四书五经,后到南洋拜粤剧名师靓元亨为师,能演、能导、能编,还能“打曲”,从表演到唱腔自成一家。此外,琴棋书画无所不晓。

“抗战剧团”演出让马师曾知道了,他与靓少凤的感情也不错,这晚特地去看演出,听到一阵甜美、清亮的嗓音,出场的是个十五岁的女演员,温文苗条,漂亮活泼,立即被吸引住了。他弟弟有个朋友叫李鉴湖,准备组班子在湛江演出,苦于找不到花旦,眼看女姐是个可造之材,向靓少凤提出借人,结果一拍即合。

马师曾聘回的“二帮花旦”红线女,开始在湛江的鉴湖戏院演出,连续一个月,场场满座。女姐庆幸自己,不但找到一个好老师,而且彻底脱离了红船的流浪生活。

马师曾和红线女成为“最佳拍档”

眼看日寇步步进入中国内地,许多文艺团体都创作抗日的文艺节目,马师曾干脆把剧团改名“抗战粤剧团”,到广西演出。恰巧,一位广西戏院商人来洽谈业务,马师曾提出四六分账,对方同意了,决定到广西郁林演出。全团共60多人,加上家属40多人。

临出发前,马师曾与第二任妻子梁婉贞,以及四五岁的孩子马淑球一起吃饭。门突然打开,女姐两眼红肿,脸上还挂着泪痕。他明白了,队伍要到广西,离家越来越远,她还惦念着家人。

梁婉贞安慰说:“傻女,跟马大哥去边道都唔使惊。”女姐回头,对马师曾笑了笑,仿佛说,我跟定你啦。

马师曾却说;“阿廉,呢几日想来想去,觉得你这个’小燕红‘的艺名不好。你要红起来,我帮你改过。”女姐点点头。

马师曾想了想,说:“我最近读一本唐人小说《剑侠传》,其中一篇叫《红线传》,这个唐代山西节度使的婢女红线有段感人的故事……”女姐对这段故事入了迷,马师曾笑笑,说:“我睇你好仰慕红线,不如就用来做艺名,不过再加个’女‘字,好唔好?”大家一起叫好。

(责任编辑:陈冬梅)