梁启超是一位“百科全书式的人物”,虽然逝世时只有五十多岁,但对今天的中国依然有着巨大的影响。在周恩来邓颖超纪念馆,我们还能看到周恩来抄写的梁启超的诗--“世界无穷愿无尽,海天寥廓立多时”,可见梁启超在当时的影响力。

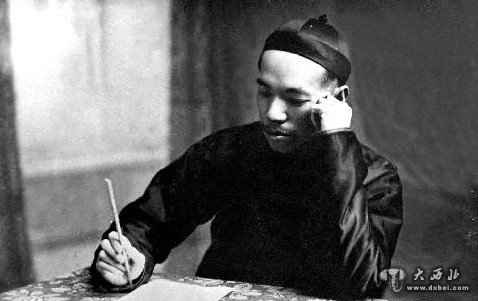

梁启超生于1873年,卒于1929年,字卓如,号任公,别号沧江,又号饮冰室主人。他是中国近代史上伟大的思想家和作家,着述1400多万字,是影响中国历史进程的人物之一。

他学问渊博,贯通新旧中西。他的文章极其动人。严复称“任公妙才,下笔不能自休,其自甲午以后,于报章文字,成绩为多,一纸风行海内,观听为之一耸。”梁启超评说自己的文章“平易畅达,时杂以俚语、韵语及外国语法,纵笔所至不检束,学者竞效之,号新文体;老辈则痛恨,诋为野狐。然其文条理明晰,笔锋常带情感,对于读者,别有一种魔力焉。”

胡适对梁启超崇敬之至,他曾讲:“使无梁氏之笔,虽有百十孙中山、黄克强,岂能成功如此之速耶!(指辛亥革命)”.那个时代的年青一代知识分子,几乎无一不受梁启超思想和文字的洗礼。毛泽东每当在《新民丛报》上看到梁启超的文章,都要反复地阅读。郭沫若认为梁任公在当时不失为一个革命家的代表,“在他那新兴气锐的言论之前,差不多所有的旧思想、旧风气都好像狂风中的败叶,完全失掉了它的精彩”.

正是因为梁启超在当时拥有着巨大的影响力,在他逝世后,天津、上海都举行了公祭,各界名流纷纷着文悼念。杨杏佛的挽联是“文开白话先河,自有勋劳垂学史;政似青苗一派,终怜凭藉误英雄。”胡适的挽联是“文字收功,神州革命;平生自许,中国新民。”

虽然大儒梁漱溟因门户之见,学派对立,称:“梁启超学术上的成就量胜于质,其参与政治失败多于成功。”他的老师康有为也因政见不和,骂他是“梁贼”.然而这都无损于梁启超的历史地位。

国难危重 主张变法

清末,中华民族危难深重,中日甲午战争后,帝国主义列强竞相瓜分中国。满清政府犹如一个病入膏肓的老者,已无一丝生气。就像鲁迅所讲:“新派摇头,旧派也叹气。”

此时在广东出现了两种主张变革社会的力量:一是由孙中山领导,主张从下层社会着手;一是由康有为、梁启超领导,主张从上层社会着手。

梁启超《三十自述》记述了自己成长的历史,特别讲到拜康有为为师对自己的影响。他说,自己自幼好读书,祖父让他读《史记》、《纲鉴易知录》。其父慈而严,督课之外,使之劳作,常训之曰:“汝自视乃如常儿乎?”他发愤读书,考取了秀才、举人。但他并不以此自满,得知康有为在广东省城长兴里之万木草堂讲学,便去听讲求教。而当时康有为还只是一名秀才。举人向秀才学习,这在当时成为一段佳话。梁启超这样记述自己当时的心情:“余以少年科第,且于时流所推重之训诂词章学颇有所知,辄沾沾自喜。先生乃以大海潮音作狮子吼,取其所挟持之数百年无用旧学,更端驳诘,悉举而摧陷廓清之。”

康有为对于旧学的批判,仿佛当头棒喝,使他深刻地审视、剖析自己的弱点,在经世致用的路径上有了新的追求和方向。他积极参加康有为组织的“公车上书”变法请愿活动,是康有为所设立的“强学会”中的积极分子。应该说,这一时期梁是康弟子中最有力的人物,也最为康有为所器重。

其时,黄遵宪、汪康年、麦孟华、徐勤等在上海创建《时务报》,梁启超担任主笔。《时务报》每期刊印两千至四千份,以宣传维新变法思想为主旨,刊登京城及外省新闻以及英、日、法报纸、杂志的译文,特别侧重选译有关中国局势的文章,吸引读者警惕列强瓜分中国的威胁。该刊也刊登康有为、梁启超、麦孟华、汪康年等人呼吁实行变法的文章,介绍君主立宪政体的原则,呼吁在清帝国的国家机构中实行民主化改革,吸收民族资产阶级、地主等代表人士参加管理。更有许多文章提出:在十年之内恢复已丧失的主权和领土,取消领事裁判权,使中国成为独立的国家等。虽然康、梁所鼓吹的维新变法目的是实行君主立宪,但其言论则远远超出了君主立宪的范围。

梁启超声名鹊起。康、梁并称,起于此时。

梁启超思想内涵的进一步丰富,除了康有为的影响,还有两个方面的重要原因:一是严复翻译的赫胥黎《天演论》的影响;一是他曾任西方传教士李提摩太的秘书,进而对西方改革有了更深刻的认识。

其时,维新变法已成时尚。湖南因谭嗣同、唐才常等人的倡导,得到巡抚陈宝箴父子及署理臬司黄遵宪、学使徐仁铸的同心协力,倡立了南学会、时务学堂和《湘学报》。根据《东华续录》记载,时务学堂“延聘学兼中西品端识卓之举人梁启超、候选州判李维格为中学、西学总教习”.他们译书、撰文,激励士民爱国之心,培育许多实用之才。自立军领袖唐才常、林圭等庚子六君子及着名爱国将领蔡锷等都是梁启超的学生。谭嗣同在自己的文章里经常称赞湖南人,说他们不依赖外国人,自己创办现代化学校,组织各种学会、社团、开矿,维新运动生气勃勃。

虎口余生 流亡日本

1898年4月,康有为同梁启超在北京发起成立了由维新人士和帝党官员组成保国会,在他们的积极推动下,光绪皇帝于6月11日颁布“明定国是诏”诏书,宣布变法。康、梁为之奋斗的事业,总算有了成果。

然而,由于陆续颁布的一系列谕令新政代表了新兴资产阶级的利益,为封建顽固势力所不容,慈禧太后在光绪皇帝宣布变法的第五天,就迫使光绪连下三谕,控制了人事任免和京津地区的军政大权,9月21日慈禧太后发动政变,历时103天的变法失败,光绪帝被囚,六君子遇难。康有为逃到英国使馆,梁启超逃到日本。

为什么日本会接纳梁启超呢?当时的日本首相伊藤博文正在鼓吹东洋扩张论,而中国内乱正是日本扩张势力的好时机,所以当时日本驻华公使林权助同意梁启超到使馆避难。为了设法帮助他离开中国,林权助组织了以日本人为主的猎人小分队,梁启超夹在其中,并在日本驻天津领事馆领事郑永昌的协助下,一行人从北京的正阳门火车站,坐火车来到天津。他们的行踪在天津火车站台被发现后,梁启超和郑永昌马上转移到海河上的一艘日本帆船驶向塘沽,登上日本大岛号军舰。26日后,日军舰起航东去。

此时梁启超作诗一首,名为《去国行》:“呜呼济艰乏才兮,儒冠容容。佞头不斩兮,侠剑无功。君恩友仇两未报,死于贼手毋乃非英雄。割慈忍泪出国门,掉头不顾吾其东……”在其中讲到恨自己在困难时没有能力,既不能报君恩,也不能报友仇。虽然他自己很想报仇,但是徒然死于贼手并非大丈夫作为,所以“掉头”去了日本。

(责任编辑:陈冬梅)