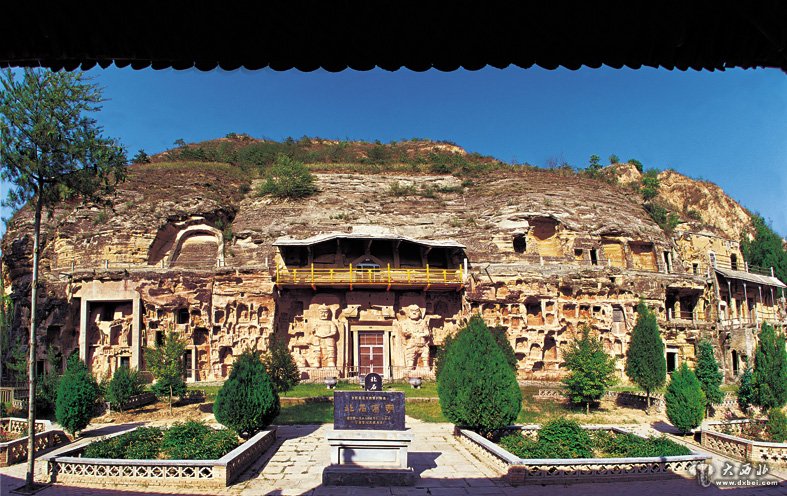

北石窟寺,因与其南45公里处同时代开凿的泾川南石窟寺相对应而得名。其位于甘肃省庆阳市西南25公里处的覆钟山下,蒲河与茹河交汇处之东岸二级阶地处。地理座标为北纬35°36′35″,东径107°32′00″,海拔1083米。北石窟寺始建于北魏,兴盛于唐宋,清末废弃,1963年重新保护,从创建至今已有1500年的历史,是甘肃东部早期最大的一座佛教石窟遗存。寺院坐东面西,平面南北长150米,东西宽40米。有窟龛的黄砂岩崖体高20米,南北长120米。除此而外,北石窟寺还包括其南1.5公里处的石崖东台石窟,花鸨崖石窟、石道坡石窟和其北1.5公里处的楼底村石窟(简称北一号窟),南北延续3公里。现存有编号的窟龛296个。北石窟寺的精华洞窟集中在寺沟主窟群,即今之北石窟寺院,此处为北魏宣武帝永平二年(公元509年)泾州刺史奚康生主持开凿,后经西魏,北周、隋、唐、宋代增修扩建,形成一处规模较大的石窟群。这里现有283个窟龛,其中北魏洞窟7个,西魏窟龛3个,北周的洞窟13个,隋代的窟龛63个,唐代的窟龛196个,宋代的洞窟1个。清代窟庙1个。最精美的洞窟有北魏的165号窟、西魏的135号窟、北周的240号窟和唐代的222号、263号和32号窟等。北石窟寺的窟龛形制多样,有大、中、小三种,以中小石窟为主。平面有横长方形的、正方形的、半圆形的、马蹄形的;窟顶形状有覆斗顶、平顶、穹窿顶、圆拱顶等。石窟群现存有大小造像2126身,均为石雕。造像题材有七佛、三佛、阿弥陀佛、卢舍那佛、弥勒菩萨、普贤菩萨、观世音菩萨、胁侍菩萨、舒相菩萨、阿修罗天、守门天王、弟子、力士、飞天、佛传和佛本生故事等。绝大部分造像为半圆雕和圆雕或高浮雕。雕刻手法熟练,衣纹线条流畅生动。各个朝代的造像时代特色非常鲜明,人物的形象及性格的表现极为突出。造像原来均有彩绘,也有壁画。因年久剥落,仅留残迹,裸露在外的佛龛造像头部多残,风化也较为严重。窟内现存壁画70平方米,阴刻和墨书题记150方,石刻碑碣8通。窟院有清代献殿、钟楼、鼓楼建筑遗迹三处,晚清戏楼一座。1988年1月13日北石窟寺被国务院公布为全国重点文物保护单位。

165 号窟位于北石窟寺主窟群正中部,是北石窟寺开凿时代最早、规模最大、保存最完整的北魏洞窟。史料载,此窟开凿于北魏永平二年。北魏至唐代称“七佛窟”,宋元时期称“东大石窟”,清代称“佛洞”.窟高14.6米、宽21.7米、进深15.7米,覆斗式顶,平面呈横长方形,东壁(正面)和南、北壁雕有8米高七身立佛。佛两侧雕十身4米高胁侍菩萨。佛为磨光高肉髻,面相方圆,细眉大眼,鼻高唇厚,头大肩窄,身内着僧祗支,外着通肩圆领褒衣博带袈裟,双手作“施无畏印”,跣足。体态雄健,服饰厚重。胁侍菩萨形体修长,高发髻,上饰以花蔓,眉清目秀,长颈窄肩、身披天衣、手持花蕾。南壁两侧菩萨身着袈裟。均面容丰满而带微笑。西壁门内两侧,各雕交脚弥勒菩萨一身,高5.8米,头戴六棱方冠,肩披天衣,上身袒露,下着长裙,右手上举、掌心向前,左手握一花蕾置于左膝之上。面带微笑,颈戴宽项圈,上饰以铃铛和玉器。门内南侧雕一骑象菩萨,通高3.05米。象身长2.5米,菩萨头戴方冠,头后雕圆项光,身披天衣,戴宽项圈,右手举于胸前,左手抚膝,右腿自然下垂,左腿盘于右膝之上,面容和善,仪态安祥。其身后的弟子,半跪象背,身披袈裟,双手捧一如意宝珠,憨厚纯洁。身前的驭象奴,上身赤裸,下着莲叶短裙,双手持如意勾,锁眉怒目,双膝跪于象背。三者形象有别、神态各异、组合和协。门内北侧,雕一位3.05米高的三头四肩的阿修罗天王,其三副面孔分别呈现出慈祥、愁、怒的不同神情,前两手持金刚杵,后两手高举日、月。这在全国石窟雕像中是唯一的一尊形象别致的造像。窟内满布浮雕,现存浮雕人物110身,虽大部分剥蚀,但萨陲那太子舍身饲虎,尸毗王割肉贸鸽等本生故事和飞天、千佛等浮雕,尚清晰可见。窟门外左右各雕5.8米高天王像一尊,体形威武雄壮。天王外侧各雕一雄狮,张口而蹲,颇为勇猛。此窟在北魏石窟中具有特殊的地位,在中国古代佛教艺术中独树一帜。

北石窟寺240号窟:240号窟是北石窟寺北周时期的代表洞窟。其三佛造像和菩萨的风姿,既继承了北魏以来秀骨清象的余韵,又是隋唐丰满富丽风格的先声,是北石窟寺佛教艺术从北魏向隋唐过渡转折阶段的造型风貌。

石窟寺唐代窟龛:唐代是北石窟寺佛教艺术发展的鼎盛时期,现存大小窟龛196个,其222、263、32窟石雕造像,细腻精美,生动逼真。佛像面形丰满,方圆适中,神情庄重,体态健壮。菩萨云髻高耸,体形俊秀,身躯多作三道弯,婀娜多姿,富有曲线;衣裙轻纱透体,有飘然欲动之感。雕刻刀法娴熟,线条流畅多变,造型极富情感。

北石窟寺的造像题材极其丰富,规模宏大壮观,民族特色鲜明,在中国古代石窟寺中占有一定的位置。其千姿百态的石雕艺术代表了甘肃陇东地区汉唐文化的精华,也是古代中外文化交流的结晶,充分反映了陇东古代劳动人民的聪明才智。是一处不可多得的文化艺术宝库,也是爱国主义教育极好的实物教材。

北石窟寺自重新保护以来,得到国家、上级主管部门及全社会的重视、关心和支持,及时成立保护研究所,勘察测绘,拍照记录,抢险支顶,管护修,使之得以有效保护。现北石窟寺距庆阳市25公里已是宽畅的柏油马路,文物点有典雅的大门,机砖砌筑的围墙,有停车场和游客接待室,水电正常,通信设施齐全,并有专职接待导游人员。1999年经甘肃省文物局批准正式对国内外开放。经庆阳市物价局批准,普通参观门票为每人/张10元。近年平均年接待中外游客7000多人次,其中外宾约100人次,年门票收入4万元左右。在西部大开发的大好形势下,北石窟寺已被国家文物局立项,进行全面加固维修,整治环境,完善基础设施建设。研究所职工勤奋努力,与时俱进,苦练内功,外树形象,依法保护文物,规范工作程序,热情对外服务,使这一国家珍贵文物重新焕发昔日的光彩。